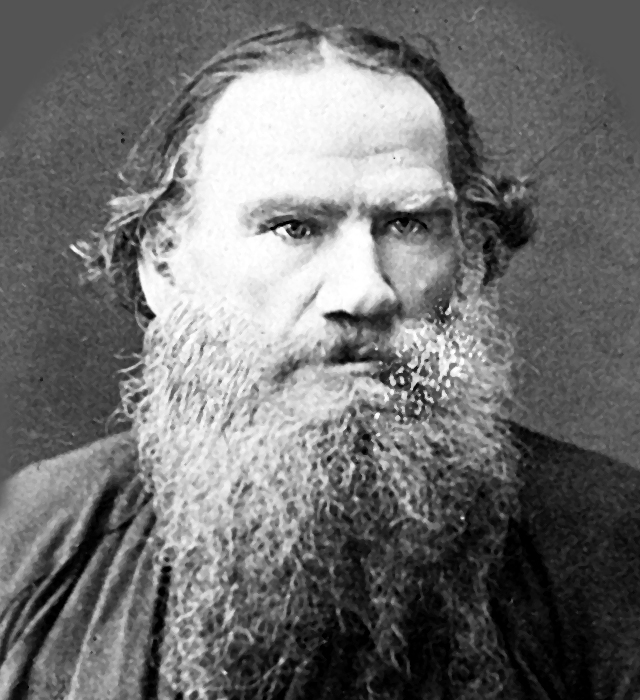

レフ・トルストイ(Leo Tolstoy)

1828年9月9日〜1910年11月20日(82歳)

ロシア帝国のヤースナヤ・ポリャーナ出身。

国籍=ロシア。

小説家、思想家。

代表作は『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『イワンの馬鹿』など。ドストエフスキー、ツルゲーネフと並ぶロシアを代表する文豪。

名言=「逆境が人格を作る。」

『トルストイ』の名言・格言

心の迷いを消してくれる。

数々の名言を連発しているトルストイさん。

その中でも『トルストイ』の名言をご紹介していきます。

逆境が人格を作る。

汝の心に教えよ、心に学ぶな。

学問のある人とは、本を読んで多くのことを知っている人である。

教養のある人とは、その時代に最も広がっている知識やマナーをすっかり心得ている人である。

そして有徳の人とは、自分の人生の意義を理解している人である。

幸福は、己れ自ら作るものであって、それ以外の幸福はない。

慈善は、それが犠牲である場合のみ慈善である。

人間にとって最高の幸福は、一年の終わりにおける自己を、その一年の始めにおける自己よりも、遥かに良くなったと感ずることである。

悔恨がないのは、前進がないからである。

謙虚な人は誰からも好かれる。

それなのにどうして謙虚な人になろうとしないのだろうか。

わたしたちは踏みなれた生活の軌道から放りだされると、もうだめだ、と思います。

が、実際はそこに、ようやく新しいものが始まるのです。

生命のある間は幸福があります。

強い人々は、いつも気取らない。

孤独なとき、人間はまことの自分自身を感じる。

愛とは、大勢の中からたった一人の男なり女なりを選んで、ほかの者を決して顧みないことです。

確実に幸福な人となるただ一つの道は人を愛することだ。

急いで結婚する必要はない。

結婚は果物と違って、いくら遅くても季節はずれになることはない。

自分をその人より優れているとも、偉大であるとも思わないこと。

また、その人を自分より優れているとも、偉大であるとも思わないこと。

そうした時、人と生きるのがたやすくなる。

他人の不幸の上に自分の幸福を築いてはならない。

他人の幸福の中にこそ、自分の幸福もあるのだ。

もし苦しみがなかったら、人間は自分の限界を知らなかったろうし、自分というものを知らなかったろう。

悪に対して悪をもって報いることは、幸福を失うことである。

悪に対して愛をもって報いることは、幸福を得ることである。

一番難しく、しかも最も大切なことは、人生を愛することです。

苦しい時でさえも愛することです。

人生はすべてだからです。

何の試練も受けていない者は、試練を受けている人に、何も教えることはできません。

額に汗して営々と働かなければ、健康な肉体はあり得ない。

また健康な思想も頭脳に沸き得ない。

人間の真価は分数のようなものだ。

分母は自己の評価、分子は他人による評価である。

分母が大きくなるほど、結局、真価は小さくなる。

人生の唯一の意義は、人のために生きることである。

人々が夢中になって騒ぐもの、それを手に入れるために躍起になって奔走するもの、そうしたものは彼らになんの幸福ももたらさない。

誰もが世界を変えたいと思うが、誰も自分自身を変えようとは思わない。

別の人間に仕立てようというような不可能なことを、相手に要求してはならない。

一生涯ひとりの異性を愛することは、一本の蝋燭が生涯燃えることと同じである。

この世における使命をまっとうせんがために、我々の仕事を明日に繰り延べることなく、あらゆる瞬間において、自己の全力を傾注して生きなければならない。

もし善が原因をもっていたとしたら、それはもう善ではない。

もしそれが結果を持てば、やはり善とは言えない。

だから、善は因果の連鎖の枠外にあるのだ。

よい人間とは、自分の罪をいつまでも忘れないで、自分の善行はすぐに忘れる者のことである。

わるい人間とは、その反対に、自分の善行をいつまでも忘れないで、自分の罪はすぐに忘れる者のことである。

自分を許すな。

そうすれば、容易に他人を許すことができよう。

愛には三種類ある。

美しい愛、献身的な愛、活動的な愛。

一旦やろうと思い立ったことは気乗りがしないとか気晴らしがしたいなどという口実で延期するな。

直ちに、たとい見せかけなりとも、とりかかるべし。

いい知恵は浮かぶものなり。

我々が知りうる唯一のことは、我々は何も知らないということである。

そしてこれが人間の知恵が飛翔しうる最高の高みなのだ。

餓死する者はめったにいない。

うまいものを食べすぎ、そして働かないために病死する人のほうがはるかに多い。

幸福になりたいと思い、幸福になろうと努力を重ねること、これが幸福への一番の近道である。

子羊を食らう前に泣く狼と、泣かない狼では、どちらがより酷いだろうか。

自ら精神的に成長し、人々の成長にも協力せよ。

それが人生を生きることである。

嫉妬とは、愛の保証への要求である。

小さな変化が起こるとき、本当の人生が送られます。

深く愛することのできる者のみが、また大きな苦痛をも味わうことができるのだ。

人と一緒に暮らしている時は、あなたが孤独な生活で知ったことを忘れてはならない。

また一人きりになった時には、人間との交流によって知ったことをよく検討してみることである。

戦いに勝つのは、必ず勝とうと堅く決心した者だ。

多くの女性を愛した人間よりも、たった一人の女性だけを愛した人間のほうが、はるかに深く女というものを知っている。

怒りは他人にとって有害であるが、憤怒にかられている当人にとってはもっと有害である。

美女が女神だと思うなんて、なんという奇妙な勘違いだろう。

きわめてつまらない小さなことが性格の形成を助ける。

幸せになりたいのなら、なりなさい。

愛は人生に没我を教える。

それ故に愛は人間を苦しみから救う。

金のないのは悲しいことだ。

だが、あり余っているのはその二倍も悲しいことだ。

幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はそれぞれに不幸である。

死への準備をするということは、良い人生を送るということである。

良い人生ほど、死への恐怖は少なく、安らかな死を迎える。

崇高なる行いをやり抜いた人には、もはや死は無いのである。

自分を憎む者を愛してやることはできるが、自分が憎む者を愛してやることはできない。

女 –

それは男の活動にとって、大きなつまずきの石である。

女に恋しながら何かをするということは困難である。

だがここに、恋が妨げにならないたった一つの方法がある。

それは恋する女と結婚することである。

人間が幸福であるために避けることのできない条件は勤労である。

人間は、すべての可能性を自分の内に備えている。

人生の意義を探し求めようとしない者がいるならば、その人間は生きながら死んでいるのだ。

正しい結婚生活を送るのはよい。

しかし、それよりもさらによいのは、ぜんぜん結婚をしないことだ。

そういうことのできる人はまれにしかいないが、そういうことのできる人は実に幸せだ。

敵はいるであろう。

しかし、彼らのために苦しまないようにしなければならない。

敵がいることが「苦痛でない」だけでなく、むしろ「喜びである」ように行動しなければならない。

神は人間に額に汗して働けと命じている。

銀行に金を積んで、何もしないで食べていこうとするのは人間の掟に反することだ。

十人十色というからには、心の数だけ恋の種類があってもいいんじゃないかしら。

流れ進むのはわれわれであって、時ではない。

あらゆる戦士の中で最も強いのがこれらの2つである

– 時間と忍耐力。

もし悪い人間が、お互いに結合して力をつくるなら、潔白な人間も、同じことをすべきである。

愛は生命だ。

私が理解するものすべてを、私はそれを愛するがゆえに理解する。

音楽ってやつは、それを作った人間のひたっていた心境に、じかにすぐ運んでくれるんですよ。

芸術は技芸ではなく、それは、芸術家が体験した感情の伝達である。

思いやりはあらゆる矛盾を解決して、人生を美しくし、ややこしいものを明瞭に、困難なことを容易にする。

女というものはいくら研究を続けても、常に完全に新しい存在である。

人間が死んだり、金銭を失ったり、家がないとか、財産がないとかいうことが、哀れなのではない。

なぜなら、これらすべてのものは、人間にもともと備わっているものではないからだ。

人間は、自分の本来の財産、最高の財産、すなわち「愛するという才能」を失った時が、哀れなのである。

戦いにおいて最も重要なことは、最後の勝負に勝つことである。

不運は投網のようなもの。

引く時は重いが揚げると何もない。

そういうものだ。

過去も未来も存在せず、あるのは現在と言う瞬間だけだ。

すべての暴力は、戦うことなく相手を屈服させることは出来ようが、相手を従順にさせることは出来ない。

真実だけでできていたなら、歴史はすばらしいものだったろうに。

他人の罪は目の前にあるが、自分の罪は背後にある。

死ぬとき人間はひとりである。