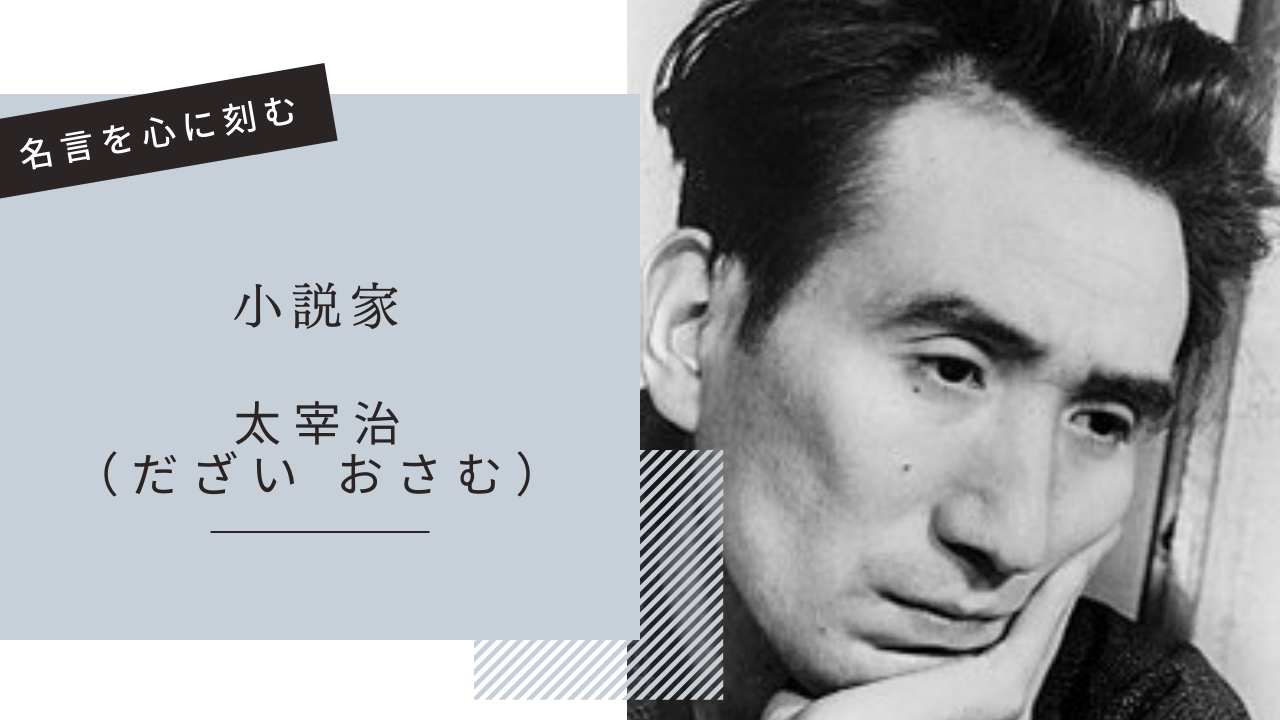

太宰治(だざい おさむ)

1909年6月19日〜1948年6月13日(38歳)

青森県北津軽郡金木村(現在の五所川原市)出身。

国籍=日本。

小説家。

代表作は『走れメロス』『お伽草紙』『斜陽』『人間失格』など。

名言=「笑われて、笑われて、つよくなる。」

『太宰治』の名言・格言

心の迷いを消してくれる。

数々の名言を連発している太宰治さん。

その中でも『太宰治』の名言をご紹介していきます。

人間は、しばしば希望にあざむかれるが、しかし、また、「絶望」という観念にも同様にあざむかれる事がある。

人間のプライドの究極の立脚点は、あれにも、これにも死ぬほど苦しんだ事があります、と言い切れる自覚ではないか。

一日一日を、たっぷりと生きて行くより他は無い。

明日のことを思い煩うな。

明日は明日みずから思い煩わん。

きょう一日を、よろこび、努め、人には優しくして暮したい。

私はなんにも知りません。

しかし、伸びて行く方向に陽が当たるようです。

私は、ひとの恋愛談を聞く事は、あまり好きでない。

恋愛談には、かならず、どこかに言い繕いがあるからである。

疑いながら、ためしに右へ曲るのも、信じて断乎として右へ曲るのも、その運命は同じ事です。

どっちにしたって引き返すことは出来ないんだ。

人間三百六十五日、何の心配も無い日が、一日、いや半日あったら、それは仕合せな人間です。

あなたはさっきから、乙姫の居所を前方にばかり求めていらっしゃる。

ここにあなたの重大なる誤謬が存在していたわけだ。

なぜ、あなたは頭上を見ないのです。

また、脚下を見ないのです。

恋愛は、チャンスではないと思う。

私はそれを意志だと思う。

君のような秀才にはわかるまいが、「自分の生きていることが、人に迷惑をかける。僕は余計者だ」という意識ほどつらい思いは世の中に無い。

幸福の便りというものは、待っている時には決して来ないものだ。

弱虫は、幸福をさえおそれるものです。

綿で怪我するんです。

幸福に傷つけられる事もあるんです。

怒涛に飛び込む思いで愛の言葉を叫ぶところに、愛の実体があるのだ。

学問なんて、覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。

けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだ。

これだ。

これが貴いのだ。

勉強しなければいかん。

笑われて、笑われて、つよくなる。

好奇心を爆発させるのも冒険、また、好奇心を抑制するのも、やっぱり冒険、どちらも危険さ。

人には、宿命というものがあるんだよ。

信じられているから走るのだ。

間に合う、間に合わぬは問題でないのだ。

人間の生活の苦しみは、愛の表現の困難に尽きるといってよいと思う。

この表現のつたなさが、人間の不幸の源泉なのではあるまいか。

怒る時に怒らなければ、人間の甲斐がありません。

愛することは、いのちがけだよ。

甘いとは思わない。

てれくさくて言えないというのは、つまりは自分を大事にしているからだ。

駄目な男というものは、幸福を受け取るに当たってさえ、下手くそを極めるものである。

安楽なくらしをしているときは、絶望の詩を作り、ひしがれたくらしをしているときは生のよろこびを書きつづる。

信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。

人から尊敬されようと思わぬ人たちと遊びたい。

けれども、そんないい人たちは、僕と遊んでくれやしない。

男って、正直ね。

何もかも、まる見えなのに、それでも、何かと女をだました気で居るらしいのね。

犬は、爪を隠せないのね。

僕は自分がなぜ生きていなければならないのか、それが全然わからないのです。

ぽかんと花を眺めながら、人間も、本当によいところがある、と思った。

花の美しさを見つけたのは人間だし、花を愛するのも人間だもの。

理窟はないんだ。

女の好ききらいなんて、ずいぶんいい加減なものだと思う。

今の女性は個性がない、深みがない、

批判はあっても答えがない、独創性に乏しく模倣ばかり。

さらに無責任で自重を知らず、お上品ぶっていながら気品がない。

本当の気品というものは、真黒いどっしりした大きい岩に白菊一輪だ。

不良とは、優しさの事ではないかしら。

大人とは、裏切られた青年の姿である。

僕は今まで、説教されて、改心したことが、まだいちどもない。

説教している人を、偉いなあと思ったことも、まだ一度もない。

子供より親が大事、と思いたい。

子供のために、等と、古風な道学者みたいな事を殊勝さらく考えても、何、子供よりも、その親の方が弱いのだ。

親が無くても子は育つ、という。

私の場合、親が有るから子は育たぬのだ。

人は人に影響を与えることもできず、また人から影響を受けることもできない。

鉄は赤く熱しているうちに打つべきである。

花は満開のうちに眺むべきである。

私は晩年の芸術というものを否定している。

人間は不幸のどん底につき落とされ、ころげ廻りながらも、いつかしら一縷の希望の糸を手さぐりで捜し当てているものだ。